name: Une histoire philosophique de la liberté goal: Découvrez l'évolution de la liberté à travers les âges, des philosophes antiques aux défis modernes. objectives:

- Analyser les philosophies politiques de la liberté et du pouvoir.

- Tracer les origines historiques de la liberté depuis l'Antiquité jusqu'au Moyen age.

- Examiner l'essor et le déclin de la liberté du XIXe au XXe siècle.

Un voyage dans l'histoire philosophique de la liberté

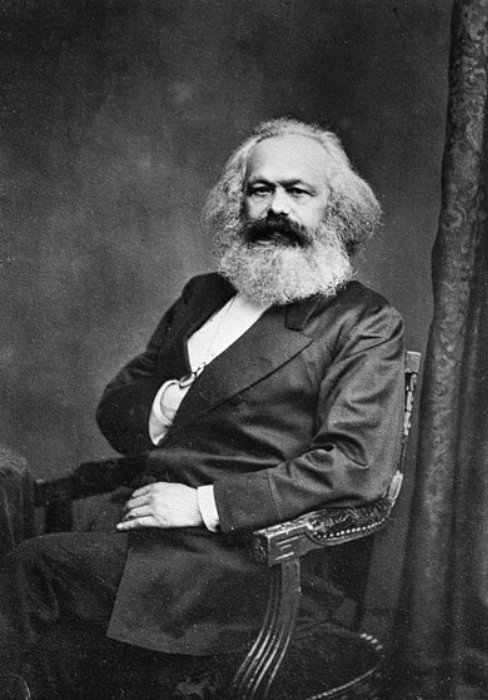

Une histoire philosophique de la liberté explore la liberté à travers l'histoire. Damien Theillier examine deux philosophies politiques : la liberté et le pouvoir. Il analyse des penseurs comme Frédéric Bastiat, Lord Acton, Karl Marx et Murray Rothbard, mettant en lumière leurs visions sur la production, la spoliation, la lutte des classes, et l'État.

Le cours remonte aux origines de la liberté dans l'Antiquité, avec les Grecs et les Romains, en passant par le Moyen-Age, où la liberté humaine est discutée dans les contextes religieux et politiques. Il montre comment les idées de liberté ont évolué avec la naissance des universités et les premières formes de capitalisme dans les villes italiennes.

De la Renaissance aux Lumières, le cours examine la montée de la liberté, marquée par la tolérance religieuse et la liberté économique, culminant en 1776 avec des événements majeurs comme le Congrès de Philadelphie. Le XIXe et XXe siècles voient l'apogée et le déclin de la liberté, face aux critiques du capitalisme et aux dangers du collectivisme, mettant en perspective les défis contemporains pour la liberté.

Introduction

Aperçu du cours

Bienvenu dans le cours PHI201 !

Cette formation vous invite à explorer l’évolution de la liberté à travers l’histoire en analysant les grands courants de pensée qui l’ont façonnée. Vous découvrirez comment la notion de liberté s’est construite au fil des siècles, en opposition ou en collaboration avec le pouvoir, à travers un parcours historique allant de l’Antiquité aux débats contemporains.

Section 1 : La liberté ou le pouvoir

Nous débuterons par un panorama des deux grandes philosophies politiques qui

ont marqué l’histoire : la liberté et le pouvoir. Cette section examinera les

visions de penseurs tels que Frédéric Bastiat sur la production versus la spoliation,

Lord Acton qui voit la liberté comme moteur de l’histoire, Karl Marx avec sa

théorie de la lutte des classes, ou encore Murray Rothbard qui oppose l’État

à la société. Cette introduction conceptuelle permettra de poser un cadre d’analyse

pour les périodes historiques.

Section 2 : Les origines de la liberté : l’Antiquité

Ici, nous remonterons aux racines de la pensée philosophique avec les Grecs,

qui ont inventé la rationalité critique, et les Romains, qui ont établi les bases

du droit moderne. Nous examinerons également la chute de Rome comme un moment

charnière qui redéfinit l’organisation politique et sociale autour de la notion

de liberté.

Section 3 : Les origines de la liberté : le Moyen-Âge

Le Moyen-Âge est souvent perçu comme une période obscure, mais nous découvrirons

qu’il a en réalité jeté les bases de la liberté moderne. Nous étudierons l’affirmation

de la liberté humaine, les débats entre raison et foi, la naissance de l’État

souverain, l’éthique biblique valorisant l’individu, ainsi que les premières

ébauches du capitalisme qui apparaissent à cette époque.

Section 4 : L’essor de la liberté : de la Renaissance aux Lumières

Cette section portera sur l’émergence de la tolérance religieuse et de la liberté

économique, qui prendront leur essor lors de la Renaissance et des Lumières.

Nous analyserons aussi l’importance de l’année 1776, qui marque un tournant majeur

avec des événements clés pour le monde libre, avant de plonger dans l’ère des

révolutions qui redéfiniront la notion même de liberté.

Section 5 : Apogée et déclin : du XIXe au XXe siècle

Nous poursuivrons par l’étude des bouleversements des XIXe et XXe siècles, en

mettant en perspective les forces et faiblesses de la démocratie, les critiques

marxistes du capitalisme et la réponse autrichienne à ces critiques. Nous explorerons

aussi les avertissements sur les dangers du collectivisme à travers des œuvres

majeures telles que "La route de la servitude".

Section 6 : L’essor de l’État providence au XXe siècle

Enfin, cette section examinera comment l’État providence a progressivement pris

le pas sur les idées de liberté économique, en analysant notamment le triomphe

de Keynes et l’abandon de l’étalon-or. Nous conclurons sur l’importance des idées

pour influer sur le cours de l’histoire et la place que la liberté occupe encore

dans nos sociétés modernes.

Prêt à plonger dans ce parcours philosophique unique sur la quête de la liberté ? Allons-y !

La liberté ou le pouvoir

Il n’y a que deux philosophies politiques

Pourquoi intituler ce cours : une histoire de la liberté ? Parce que nous avons besoin de comprendre la relation entre les idées et les événements, pour mieux juger notre époque et agir avec discernement. C’est dans le passé que nous trouvons les éléments d'une meilleure compréhension de ce qu’est la liberté et des raisons pour lesquelles nous devons la chérir.

Quand le passé n'éclaire plus l'avenir, l'esprit marche dans les ténèbres (Alexis de Tocqueville - De la démocratie en Amérique.)

A la même époque, on trouve cette phrase d’Auguste Comte : « On ne connaît pas complètement une science tant qu'on n'en sait pas l'histoire ». On pourrait appliquer cette vérité à l’idée de liberté.

En effet, la liberté n’est pas une idée nouvelle. C’est un héritage transmis par les générations. Toute l’histoire de la civilisation est le témoignage d’une lutte incessante pour la liberté.

Mais le but de ce cours n'est pas seulement d'éclairer le passé de la liberté mais aussi et surtout de se former un jugement critique. En effet l’histoire ne suffit pas pour juger le présent et l’avenir. Elle a besoin d’être accompagnée d’une réflexion critique et d’un jugement sur les erreurs du passé. Tel est l’apport de la philosophie. C’est pourquoi j’ai intitulé ce cours : une histoire philosophique de la liberté. Il s’agit en effet d’explorer la manière dont les philosophes ont conçu la liberté au cours des âges.

La tâche de la philosophie

Depuis ses origines, elle est double :

- Premièrement, elle est de donner un sens à des concepts flous et confus. Qu’est-ce que le bien, le vrai, le juste, le beau ? Autant l’histoire a pour fonction d’éclairer le passé, autant la philosophie est l’art de définir correctement les concepts. C’est pourquoi il nous faut commencer dans ce cours par comprendre ce qu’est la liberté.

La liberté est un concept qui recouvre une multitude de variantes qui sont autant de déclinaisons possible d’une même réalité : liberté politique, économique, liberté de conscience, de parole, liberté religieuse, d’association etc. De quelle réalité s’agit-il ?

La liberté peut se définir simplement comme le pouvoir du choix, avec ce qui est à soi. C’est une faculté inhérente à l’être humain. C’est une réalité par essence individuelle. Seul l’individu peut penser et agir, c’est-à-dire faire des choix. Cela ne signifie pas que l’individu est seul, qu’il ne doit rien aux autres. Au contraire, il vit en société et doit coopérer avec les autres pour son propre bien. Mais chacun reste libre de coopérer ou non et doit assumer la responsabilité de ses choix.

La notion de responsabilité est corollaire de la liberté car tout choix a des conséquences. Est responsable celui qui assume les coûts de ses propres choix et ne fait pas reposer ce coût sur les autres. En d’autre termes, la liberté est exigeante. C’est une notion morale qui implique des droits mais aussi des devoirs envers les autres, dont celui de respecter leur liberté.

- Deuxièmement, la philosophie est normative, à la différence de l’histoire qui est seulement descriptive. Ainsi la philosophie politique se distingue des sciences politiques. La philosophie politique est normative, cela signifie qu’elle prescrit des valeurs et juge les actions humaines à l’aune d’un critère de la justice. De leur côté, les sciences politiques se contentent de décrire les régimes, de faire l’histoire des institutions, sans porter de jugement de valeur.

Philosophie de la liberté et philosophie du pouvoir

De ce point de vue, il n’existe deux sortes de philosophies politiques et deux seulement. La philosophie de la liberté et la philosophie du pouvoir.

- La philosophie de la liberté est celle qui s’appuie sur le droit naturel de propriété et affirme que la loi n’a d’autre objet que de protéger la propriété privée et les contrats. Chacun devrait pouvoir faire ce qu’il veut avec ce qui lui appartient à condition de n’agresser personne. C’est une philosophie qui défend une égale liberté pour tous de disposer de soi et de sa propriété sous condition de responsabilité. C’est la philosophie du libre marché.

- La philosophie du pouvoir justifie l’autorité de certaines entités collectives comme l’État ou la société pour décider des limites à donner au marché et à la propriété, donc à la liberté. Dans ce cadre, c’est à la loi d’organiser l’économie, la santé, le logement, la culture, l’éducation... Cette philosophie constructiviste a toujours eu ses défenseurs, au nom de l’intérêt collectif, de l’égalité, de la protection et du bien-être.

L’antagonisme entre ces deux philosophies existe à toutes les époques. Mais nous pouvons l’illustrer avec la philosophie des Lumières. On voit clairement une ligne de partage entre deux types de penseurs.

Ceux qui défendent la première philosophie en France sont les Physiocrates, avec François Quesnay à leur tête. Ils se nomment physiocrates, (le nom vient du grec Physis qui veut dire nature et Kratos qui veut dire règle) car ils développent une pensée économique et sociale fondée sur les droits naturels de l’homme. Pour eux la société, les personnes et les propriétés existent antérieurement aux lois. Dans ce système, explique Bastiat,

Ce n’est pas parce qu’il y a des lois qu’il y a des propriétés, mais parce qu’il y a des propriétés qu’il y a des lois. (Propriété et Loi).

Pour Turgot et Say, disciples de Quesnay, il existe une loi naturelle, indépendante du bon plaisir des législateurs qui est valable pour tous les hommes et antérieure à toute société. C’est une philosophie qui provient en droite ligne de la scolastique médiévale, des stoïciens, d’Aristote et de Sophocle. Les lois non-écrites sont à la fois antérieures et supérieurs aux lois écrites car elles découlent de la nature humaine et de la raison.

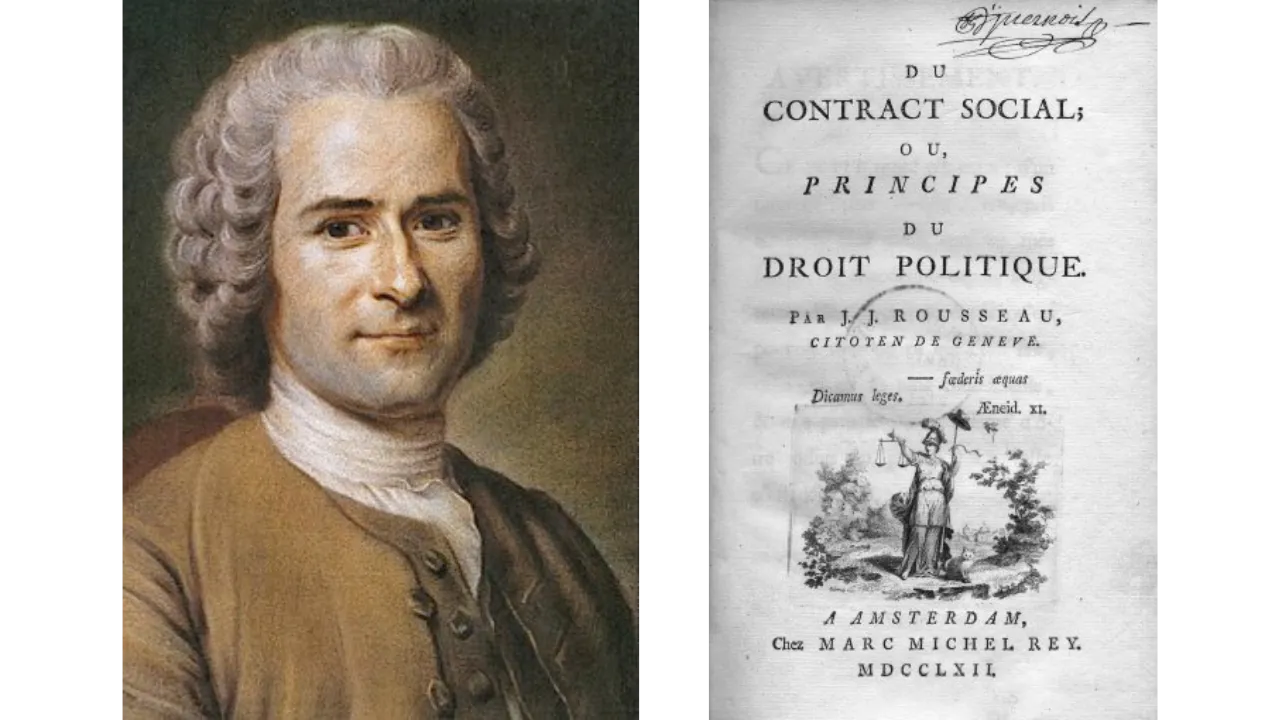

La seconde philosophie se retrouve chez des auteurs comme Rousseau, Robespierre ou Kant, qui incarnent la tradition républicaine pour laquelle la souveraineté de la volonté générale est la véritable source du droit. Contemporain de Quesnay, Rousseau est un anti-physiocrate. Pour lui le législateur doit organiser la société, comme un mécanicien qui invente une machine à partir d’une matière inerte.

Celui qui ose entreprendre d’instituer un peuple, dit Rousseau, doit se sentir en état de changer, pour ainsi dire, la nature humaine, de transformer chaque individu qui, par lui-même, est un tout parfait et solitaire, en partie d’un plus grand tout dont cet individu reçoive en quelque sorte sa vie et son être. (Contrat social)

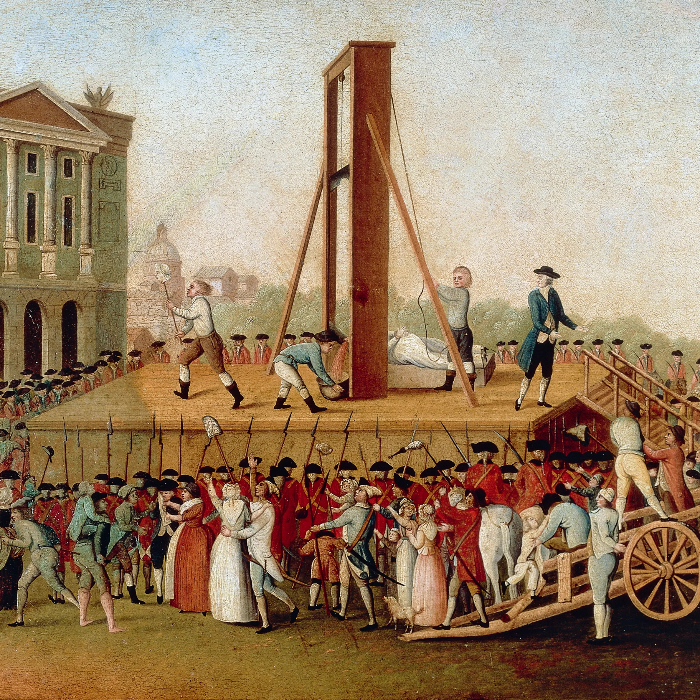

Dans cette perspective, le législateur a pour mission d’organiser, modifier, supprimer même la propriété, s’il le trouve bon. Pour Rousseau, la propriété n’est pas naturelle mais conventionnelle, comme la société elle-même. À son tour Robespierre pose le principe que « La propriété est le droit qu’a chaque citoyen de jouir et de disposer de la portion de biens qui lui est garantie par la loi ». Il n’y a pas de droit naturel de propriété, il n’y a qu’un nombre indéfini d’arrangements possibles et contingents.

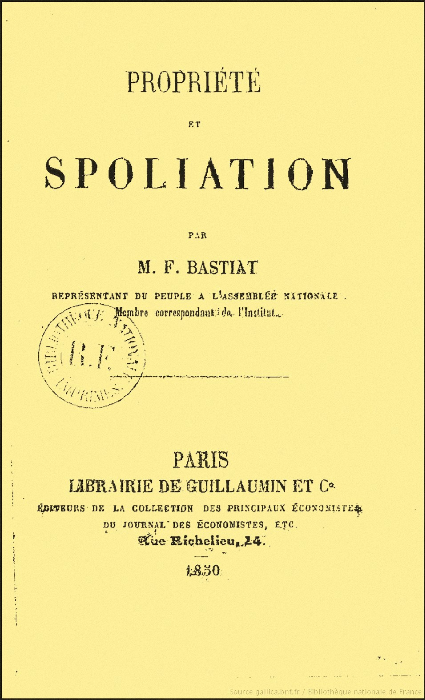

Frédéric Bastiat : production versus spoliation

Quand on ouvre les manuels scolaires, remarquait Bastiat, on apprend que l’humanité serait vouée au néant sans l’intervention du pouvoir :

Il suffit d’ouvrir, à peu près au hasard, un livre de philosophie, de politique ou d’histoire pour voir combien est fortement enracinée dans notre pays cette idée, fille des études classiques et mère du Socialisme, que l’humanité est une matière inerte recevant du pouvoir la vie, l’organisation, la moralité et la richesse ; — ou bien, ce qui est encore pis, que d’elle-même l’humanité tend vers sa dégradation et n’est arrêtée sur cette pente que par la main mystérieuse du Législateur. (La loi).

Autrement dit, le préjugé culturel qui domine la philosophie occidentale ainsi que l’historiographie c’est que nous devons tout au pouvoir : la liberté, la santé, l’éducation, la sécurité, la prospérité. L’humanité est décrite comme une « matière inerte » qui prendrait forme grâce au législateur.

Mais la réalité du pouvoir est tout autre selon Bastiat. Le pouvoir c’est l’oppression. Il écrit :

Ouvrez donc au hasard les annales de l’humanité ! Consultez l’histoire ancienne ou moderne, sacrée ou profane, demandez-vous d’où sont venues toutes ces guerres de races, de classes, de nations, de familles ! Vous obtiendrez toujours cette réponse invariable : De la soif du pouvoir. (Incompatibilités parlementaires)

C’est la soif du pouvoir qui est à l’origine de toutes les formes d’oppression dans l’histoire. Dans une lettre à Mme Chevreux, datée du 23 juin 1850, Bastiat indique quelles sont les phases de l’oppression : « Les temps de luttes, à qui s’emparera de l’État ; et les temps de trêve qui seront le règne éphémère d’une oppression triomphante, présage d’une lutte nouvelle. » D’abord la conquête du pouvoir par la guerre, puis l’établissement d’un État qui subsiste par le pillage des richesses de ses citoyens.

L’histoire est donc une lutte entre deux principes : la liberté et l’oppression :

Liberté ! voilà, en définitive, le principe harmonique. Oppression ! voilà le principe dissonant ; la lutte de ces deux puissances remplit les annales du genre humain. (Harmonies économiques, conclusion de l’édition originale).

Qu’est-ce que l’oppression ?

En un mot, c’est la spoliation. Bastiat esquisse les principaux types de spoliation qui proviennent des élites dirigeantes : la guerre, l’esclavage, la théocratie et le monopole. En effet, selon lui : « Il n’y a que deux moyens de se procurer les choses nécessaires à la conservation, à l’embellissement et au perfectionnement de la vie : la PRODUCTION et la SPOLIATION. » (Physiologie de la Spoliation)

Quelle est la différence entre production et spoliation ? Voici la réponse de Bastiat :

Pour produire, il faut diriger toutes ses facultés vers la domination de la nature ; car c’est elle qu’il s’agit de combattre, de dompter et d’asservir. C’est pourquoi le fer converti en charrue est l’emblème de la production. Pour spolier, il faut diriger toutes ses facultés vers la domination des hommes ; car ce sont eux qu’il faut combattre, tuer ou asservir. C’est pourquoi le fer converti en épée est l’emblème de la spoliation. (Harmonies économiques, Guerre).

Autrement dit, la production c’est le pouvoir sur la nature. La spoliation c’est le pouvoir sur les hommes. Or il y a deux formes de spoliation : légale et illégale.

La spoliation illégale, c’est le vol ou le crime accomplit par un citoyen contre un autre citoyen. C’est l’action du bandit ou de l’escroc.

Mais la pire forme de spoliation est celle qui est accomplie par la loi : « Il y a des gens qui pensent que la spoliation perd toute son immoralité pourvu qu’elle soit légale. Quant à moi, je ne saurais imaginer une circonstance plus aggravante. » (Ce qu’on voit et ce qu’on ne voit pas).

Il y a encore deux formes de spoliation légale, nous dit Bastiat :

La spoliation au dehors s’appelle guerre, conquêtes, colonies. La spoliation au dedans se nomme impôts, places, monopoles. (Cobden et la ligue, Introduction).

Dans Physiologie de la spoliation, il développe :

La véritable et équitable loi des hommes, c’est : Échange librement débattu de service contre service. La Spoliation consiste à bannir par force ou par ruse la liberté du débat afin de recevoir un service sans le rendre. La Spoliation par la force s’exerce ainsi : On attend qu’un homme ait produit quelque chose, qu’on lui arrache, l’arme au poing. Elle est formellement condamnée par le Décalogue : Tu ne prendras point. Quand elle se passe d’individu à individu, elle se nomme vol et mène au bagne ; quand c’est de nation à nation, elle prend nom conquête et conduit à la gloire.

Histoire de la spoliation

Historiquement les élites dirigeantes ont toujours vécu de la spoliation. Bastiat note :

La force appliquée à la spoliation fait le fond des annales humaines. En retracer l’histoire, ce serait reproduire presque en entier l’histoire de tous les peuples : Assyriens, Babyloniens, Mèdes, Perses, Égyptiens, Grecs, Romains, Goths, Francs, Huns, Turcs, Arabes, Mongols, Tartares, sans compter celle des Espagnols en Amérique, des Anglais dans l’Inde, des Français en Afrique, des Russes en Asie, etc.

(Sophismes économiques, Conclusion du premier volume).

ou encore:

La spoliation, sous sa forme la plus brutale, armée de la torche et de l’épée, remplit les annales du genre humain. Quels sont les noms qui résument l’histoire ? Cyrus, Sésostris, Alexandre, Scipion, César, Attila, Tamerlan, Mahomet, Pizarre, Guillaume le Conquérant ; c’est la spoliation naïve par voie de conquêtes. À elle les lauriers, les monuments, les statues, les arcs de triomphe. (Harmonies économiques, conclusion de l’édition originale).

L’histoire du monde est l’histoire de la façon dont un groupe de personnes en a pillé d’autres, souvent de manière systématique, au moyen de la guerre, de l’esclavage, de la théocratie. De nos jours, c’est le monopole, c’est-à-dire les privilèges économiques distribués par l’État à ses clients.

Quelques jours avant sa mort à Rome en 1850, Bastiat confiait à son ami Prosper Paillottet :

Un travail bien important à faire, pour l’économie politique, c’est d’écrire l’histoire de la Spoliation. C’est une longue histoire dans laquelle, dès l’origine, apparaissent les conquêtes, les migrations des peuples, les invasions et tous les funestes excès de la force aux prises avec la justice. De tout cela il reste encore aujourd’hui des traces vivantes, et c’est une grande difficulté pour la solution des questions posées dans notre siècle. On n’arrivera pas à cette solution tant qu’on n’aura pas bien constaté en quoi et comment l’injustice, faisant sa part au milieu de nous, s’est impatronisée dans nos mœurs et dans nos lois.

(P. Paillottet, Neuf jours près d’un mourant)

Lord Acton : la liberté est le moteur de l’histoire

On le sait, l’histoire est écrite par les vainqueurs. L'attention est souvent portée sur la conquête du pouvoir, sur la vie des dirigeants au pouvoir et sur les conflits qui les opposent à ceux qui souhaitent prendre leur place.

Ceci est particulièrement vrai des manuels scolaires destinés aux écoles publiques et rédigés par des professeurs employés par l’État.

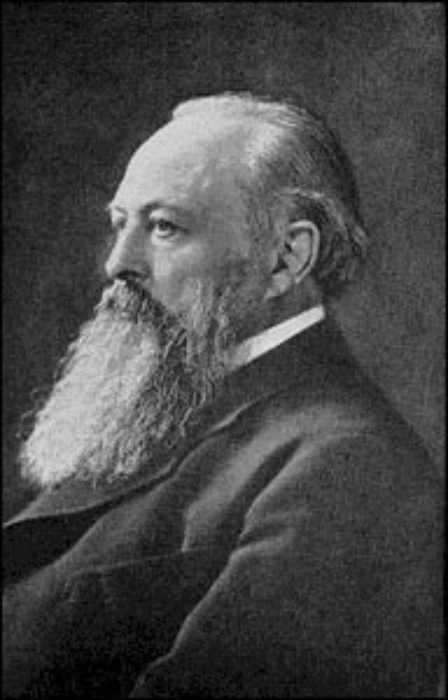

Tel n’est pas le cas d’un ouvrage en deux tomes écrit par un historien de Cambridge au XIXe siècle, Lord Acton. Son nom complet est John Emerich Edward Dalberg, baron of Acton (1834-1902). Il est l’auteur de Histoire de la Liberté dans l'Antiquité Et le Christianisme. Son travail est considéré comme l'un des plus importants sur le sujet et il y a consacré une grande partie de sa carrière. Son œuvre, bien qu’inachevée, est une mise en garde puissante contre les dangers de l'abus de pouvoir et son plaidoyer pour la liberté et la responsabilité individuelle reste d’actualité.

Cet auteur est surtout connu pour sa maxime : « Le pouvoir tend à corrompre et le pouvoir absolu corrompt absolument ». Une formule qui fait écho à celle de Montesquieu dans L’esprit des lois :

C’est une expérience éternelle que tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser.

La thèse d’Acton

Pour Acton, le conflit entre la liberté et le pouvoir est le fil rouge de l'histoire humaine et la liberté est le moteur du progrès et de l'évolution des sociétés. Acton a voulu comprendre les facteurs qui ont contribué à l'essor de la liberté en Occident. Son objectif était de cerner les conditions nécessaires à sa préservation et à son développement. Il a étudié les idées philosophiques, les structures sociales et les contextes politiques qui ont favorisé son émergence au cours du temps.

Sa thèse centrale est que « la liberté est établie par le conflit des pouvoirs ». Selon Acton, pendant des siècles après la chute de l'Empire romain d'Occident, l'Église catholique était la seule force capable de contester l'autorité des seigneurs féodaux, des monarques et des empereurs. Cette lutte de pouvoir entre l'Église et l'État s'avéra cruciale pour l'essor de la liberté. L’Europe disposait d’un Dieu fort et d’un pouvoir faible, du fait de la querelle permanente, au Moyen Âge, entre les papes et les rois. Au contraire, la Chine connaissait une divinité faible et un pouvoir bureaucratique fort.

Par liberté j'entends l'assurance que tout homme sera protégé, lorsqu'il accomplit ce qu'il croit être son devoir, contre l'influence de l'autorité et des majorités, de la coutume et de l'opinion. L'État n'est compétent pour fixer des devoirs et pour distinguer entre le bien et le mal que dans sa propre sphère immédiate.

(Lord Acton)

En d’autres termes, la liberté c’est le droit pour les individus suivre leur propre conscience et ce n’est pas à l’État de dicter à l’homme sa conduite sur le plan philosophique, moral et religieux.

Friedrich Hayek avait initialement envisagé de nommer la Société du Mont Pèlerin : « Acton-Tocqueville Society », en hommage à ces deux penseurs qu'il admirait profondément : Lord Acton et Alexis de Tocqueville. C'est finalement le nom du lieu où s'est tenue la première réunion de la Société, le Mont Pèlerin en Suisse, qui a été retenu.

Voltaire et Condorcet

Mais l'idée selon laquelle la liberté en Europe est née des luttes intestines entre différents prétendants au pouvoir, empêchant l'établissement d'une domination absolue, n'est pas unique à Acton. On la trouve déjà chez des penseurs tels que Voltaire et Condorcet.

Ainsi Voltaire, dans ses Lettres philosophiques, attribue la liberté anglaise aux conflits entre les rois et les nobles qui ont empêché toute concentration excessive du pouvoir. Et il note :

S’il n’y avait en Angleterre qu’une religion, son despotisme serait à craindre ; s’il n’y en avait que deux, elles se couperaient la gorge ; mais il y en a trente, et elles vivent en paix et heureuses. (Sur les presbytériens)

Condorcet, dans son Esquisse pour un tableau historique des progrès de l'esprit humain, attribue la structure décentralisée du pouvoir en Italie à la rivalité entre le pape et l'empereur, qui a permis la survie de nombreuses cités-États indépendantes.

On retrouve également cette thèse dans un ouvrage monumental datant de 1983 : Droit et Révolution : La formation de la tradition juridique occidentale, de Harold J. Berman (traduction française de Raoul Audouin, publiée par la Librairie de l’Université d’Aix en Provence en 2002). L'analyse de Berman met en lumière le rôle crucial du pluralisme juridique dans l'histoire de l'Occident. Ce système, loin d'être une simple source de complexité, a été un moteur de développement, de liberté et d'innovation, façonnant durablement les traditions juridiques occidentales.

Marx : l’histoire comme lutte des classes

Une autre vision de l’histoire existe néanmoins. Elle a connu un certain succès et a longtemps bénéficié du soutien des intellectuels occidentaux et des représentants des pays du Sud. C’est la vision socialiste et marxiste de l’histoire.

Elle explique l’extraordinaire croissance de l’Europe principalement par le progrès des techniques combiné avec l’ « accumulation primitive » du capital, issue de l’impérialisme, de l’esclavage, du commerce triangulaire, de l’expropriation des petits paysans et de l’exploitation de la classe ouvrière. La conclusion apparaît clairement. Cette croissance européenne exceptionnelle se serait réalisée au détriment de millions et de millions d’esclaves et d’opprimés.

Dans un premier temps Marx a raison sur un point : l’histoire est l’histoire de la lutte des classes et de l’exploitation. La citation est connue, c’est la première phrase du premier chapitre du Manifeste du parti communiste : « Toute l’histoire de la société humaine jusqu’à ce jour est l’histoire de luttes de classes. » Marx, lui-même, a reconnu qu'il avait emprunté sa théorie de la lutte des classes à des auteurs antérieurs :

Je n'ai aucun mérite pour la découverte des classes ni de la lutte entre les classes dans la société moderne. Bien avant moi, les historiens bourgeois avaient décrit le développement historique de cette lutte des classes et les économistes bourgeois l'anatomie économique des classes.

(Lettre à J. Weydemeyer, 5 mars 1852).

Mais il se trompe sur un point fondamental concernant la classe ouvrière : ce n’est pas le capital qui produit l’exploitation. Autrement dit, la lutte des classes n’a pas lieu au sein de la production mais entre ceux qui paient des impôts et ceux qui les prélèvent.

Selon Marx, l’exploitation est un processus qui consiste à extraire une partie de la valeur créée par le travailleur sans le payer, ce qui permet aux capitalistes de réaliser un profit. En d’autres termes, l’exploitation serait un mécanisme qui permettrait aux capitalistes de s’enrichir en volant le travail des prolétaires.

Cette analyse reflète une compréhension erronée de la plus-value et du caractère coopératif et dynamique de la vie économique. En effet, le profit que perçoit l'entrepreneur est la rémunération du risque qu'il prend et l’ouvrier ou l’employé n’est pas un esclave. Dans une situation de concurrence, il peut accepter ou refuser un contrat avec son employeur. Il fait un choix qui reflète un calcul de coût d’opportunité.

La révolution industrielle en question

En fait, l’analyse marxiste déforme la réalité historique de la révolution industrielle. Ludwig von Mises a clarifié cette question dans son traité d’économie L’Action humaine (voir en particulier le chapitre intitulé Interprétation populaire de la révolution industrielle) ainsi que dans une série de conférences publiées sous le titre : Politique économique. Réflexions pour aujourd'hui et pour demain. (A lire également, La mentalité anticapitaliste ici et ici).

Mises explique que les emplois dans les usines, quoique misérables pour nous, représentaient pour les ouvriers de l’époque la meilleure opportunité possible.

Lisons un extrait de l’Action humaine :

Dans les premières décennies de la révolution industrielle le niveau de vie des travailleurs des fabriques était scandaleusement bas en comparaison des conditions de leurs contemporains des classes supérieures, et en comparaison de la situation présente des foules industrielles. Les heures de travail étaient longues, les conditions sanitaires des ateliers déplorables. La capacité de travail des individus s'épuisait rapidement. Mais le fait demeure, que pour le surplus de population que l'appropriation des terres de pâtures communales (enclosures) avait réduit à la pire misère, et pour qui il n'y avait littéralement pas de place dans le cadre du système de production régnant, le travail à la fabrique était le salut. Ces gens vinrent en foule dans les ateliers, pour la seule raison qu'il leur fallait absolument améliorer leur niveau de vie.

Mises ajoute que l’amélioration de la condition humaine a donc été permise par l’accumulation du capital :

Le changement radical de situation qui a conféré aux masses occidentales le présent niveau de vie (un haut niveau de vie en vérité, comparé à ce qu'il était aux temps précapitalistes, et à ce qu'il est en Russie soviétique) fut l'effet de l'accumulation de capital grâce à l'épargne et d'un investissement avisé par des entrepreneurs qui voyaient loin. Aucune amélioration technologique n'aurait été réalisable si le supplément de capitaux matériels requis pour l'utilisation pratique des nouvelles inventions n'avait été préalablement rendu réalisable par l'épargne.

Sur l’historiographie marxiste, nous pouvons aussi nous référer à Friedrich Hayek dans Capitalism and the Historians (University of Chicago Press, 1954) et son chapitre intitulé « History and Politics ». Selon Hayek, ce n’est pas l’industrialisation qui a rendu les travailleurs misérables, comme l’affirme la légende noire du capitalisme propagée par le marxisme. Il note :

La véritable histoire de la connexion entre le capitalisme et la montée du prolétariat est presque à l’opposé de ce que ces théories de l’expropriation des masses suggèrent.

Avant la Révolution industrielle, la plupart des gens vivaient dans des sociétés rurales et dépendaient de l'agriculture pour leur survie. Ils avaient peu de choses à vendre sur le marché, ce qui limitait leurs opportunités et leur niveau de vie. Chacun s’attendait à vivre dans une pauvreté absolue et envisageait un sort similaire pour ses descendants. Personne ne s’indignait d’une situation qui semblait être fatale.

Avec l'avènement de l'industrialisation, de nouvelles opportunités ont émergé, créant une demande croissante de main-d'œuvre. Pour la première fois, des personnes sans terre ou ressources importantes pouvaient vendre leur force de travail aux usines et aux manufactures en échange d'un salaire, garantissant une sécurité pour l’avenir.

Ce nouvel accès au revenu leur a permis de se nourrir et de se loger, même dans les villes en pleine expansion. C'est ainsi que la Révolution industrielle a favorisé une explosion démographique qui n'aurait pas été possible dans les conditions de stagnation économique de l'époque préindustrielle.

C’est ainsi, remarque Hayek, que « la souffrance économique devint à la fois plus visible et sembla moins justifiée, parce que la richesse générale était en train d’augmenter plus vite que jamais auparavant. »

Par conséquent l’ouvrier n’était pas exploité, même si les salaires étaient bas, du fait de l’abondance de la main d’œuvre, fuyant les campagnes.

En réalité, l'exploitation n'a de sens que comme une agression contre la propriété privée. En ce sens, l’exploitation est toujours le fait de l’État. Car l’État est la seule institution qui obtient ses revenus par la coercition, c’est-à-dire par la force. Donc la véritable exploitation, comme nous l’avons vu avec Bastiat, c’est celle des classes productives par la classe des fonctionnaires de l’État. Il faudrait donc plutôt dire que l’histoire de toute société jusqu'à nos jours n’est que l'histoire de la lutte entre les pillards et les classes productives.

Le « miracle européen »

Dans un second temps, une analyse historique plus nuancée que celle de Marx permet de contester cette idée d’une Europe prédatrice, qui ne devrait sa réussite qu’à l’impérialisme et à l’esclavage.

En s’intéressant à l’histoire économique comparée, certains historiens contemporains ont recherché les origines du développement de l’Europe dans ce qui la distinguait des autres grandes civilisations, en particulier celles de la Chine, de l’Inde et l’Islam. Ces caractéristiques ont été explorées par David Landes, Jean Baechler, François Crouzet, et Douglass North. Ces chercheurs ont essayé de comprendre ce qu’on appelle le « miracle européen ». Ils ont focalisé leur attention sur le fait que l'Europe était une mosaïque de juridictions divisées et concurrentes, où, après la chute de Rome, aucun pouvoir politique central n'était capable d'imposer sa volonté.

Comme le dit Jean Baechler, membre de l’Académie des sciences morales et politiques, dans Les Origines du capitalisme (1971) :

La première condition pour la maximisation de l'efficacité économique est la libération de la société civile à l'égard de l'État (...) L'expansion du capitalisme doit son origine et sa raison d'être à l'anarchie politique.

Autrement, dit, le grand « non-événement » qui a dominé le destin de l'Europe fut l'absence d'un empire hégémonique, comme celui qui a dominé la Chine.

C'est cette Europe radicalement décentralisée qui a produit les parlements, les diètes et les États-Généraux. Elle a engendré les chartes comme la célèbre Magna Carta des Anglais, mais elle a aussi produit les villes libres d'Italie du Nord et des Flandres : Venise, Florence, Gênes Amsterdam, Gand et Bruges. Enfin elle a développé le concept de droit naturel, ainsi que le principe selon lequel même le Prince n'est pas au-dessus de la loi, une doctrine enracinée dans les universités médiévales de Bologne, d'Oxford et de Paris, jusqu’à Vienne et Cracovie.

En conclusion de ce chapitre, l’Europe ne doit pas son décollage économique et culturel à la conquête et à l’exploitation du reste du monde. Elle a dominé le monde grâce à ses progrès économiques. Ce que l’on a appelé l’« impérialisme » est la conséquence et non la cause du progrès économique de l’Europe. Mais pour revenir à Lord Acton, ce qui distingue plus encore la civilisation occidentale de toutes les autres, c'est son affirmation de la valeur de l'individu. En ce sens, la liberté de conscience, notamment en matière religieuse a constitué un pilier fondamental de cette civilisation. Nous y reviendrons dans la section suivante.

Murray Rothbard : État versus société

Dans le dernier chapitre de Anatomy of the State (traduit en français L’anatomie de l’Etat, aux édition Résurgence), Murray Rothbard propose une théorie de l’histoire. Ce chapitre très court est intitulé : L’histoire, course entre pouvoir étatique et pouvoir social. Selon Rothbard, l'histoire peut être comprise comme un conflit permanent entre deux principes fondamentaux :

- La coopération pacifique et la production qui représentent l'échange volontaire et la création de richesse par le travail et l'innovation.

- L'exploitation et la prédation coercitives qui sont incarnées par la domination de l'État, qui s'approprie les fruits du travail des individus par la force.

Se référant à Albert J. Nock, Rothbard utilise les termes « pouvoir social » et « pouvoir d'État » pour désigner ces deux forces opposées :

- Le pouvoir social : émerge de la coopération et de l'ingéniosité des individus libres, menant au progrès économique et à la prospérité. C’est un pouvoir sur la nature, la capacité créatrice de l'homme à transformer la nature en ressources et en connaissances, pour le bien collectif de la société.

- Le pouvoir d'État : s'impose par la contrainte et la violence, cherchant à contrôler et à exploiter la société pour son propre bénéfice. C’est un pouvoir exercé sur l’homme. Il consiste à « drainer les fruits de la société au profit de dirigeants non productifs (en fait anti-productifs) ».

L'État comme parasite

Rothbard considère l'État comme un parasite qui vit aux dépens de la société productive. Il s'empare de « postes de commandement » stratégiques pour s'approprier la richesse et le pouvoir. Monopole de la force, de la justice, de l’éducation, des infrastructures. Et il ajoute « Dans l’économie moderne, la monnaie est le poste de commandement essentiel ».

Pour Rothbard, le principe de liberté doit s’appliquer également à la monnaie. Si nous sommes en faveur de la liberté dans les autres secteurs, si nous voulons protéger la propriété et la personne contre l’intrusion de l’État, notre tâche la plus urgente doit être d’explorer la possibilité d’un marché libre de la monnaie. (Voir sur ce point son essai : Etat, qu’as-tu fait de notre monnaie ? Traduction Stéphane Couvreur pour l’Institut Coppet, 2011).

L’échec des tentatives de limiter l’Etat

Rothbard met en garde contre l'idée que les constitutions écrites, à elles seules, pourraient garantir la liberté et la limitation du pouvoir :

Les derniers siècles furent des époques où les hommes tentèrent d’imposer des limites constitutionnelles et autres à l’État, et finirent par constater que de telles limites, comme toutes les autres tentatives, avaient échoué. De toutes les nombreuses formes que les régimes prirent au cours des siècles, de tous les concepts et institutions qui furent essayés, aucun n’a réussi à tenir l’État sous contrôle.

Une constitution écrite a certainement de nombreux avantages, mais c’est une grave erreur de supposer qu’elle serait suffisante. En effet, le parti majoritaire, fort de son pouvoir, peut adopter une interprétation extensive pour augmenter son pouvoir. Sans mécanismes concrets pour faire respecter les droits, et face à un parti dominant déterminé à étendre son pouvoir, les constitutions risquent de devenir des outils inefficaces, trompeurs.

Le XXe siècle : un siècle de recul

Selon Rothbard, l'histoire n'est pas un processus linéaire, mais plutôt une oscillation entre l'avancée du pouvoir social et le regain de contrôle par l'État :

- Périodes de liberté : lorsque le pouvoir social s'épanouit, la liberté, la paix et la prospérité augmentent.

- Périodes de domination étatique: lorsque l’'État reprend le dessus, entraînant l'oppression, la guerre et la régression.

Du XVIIe siècle au XIXe siècle, dans de nombreux pays occidentaux, il y eut des périodes d’accélération du pouvoir social et une augmentation corollaire de liberté, de paix, et de bien-être matériel, Mais Rothbard rappelle que le XXe siècle a été marqué par une résurgence du pouvoir d'État, avec des conséquences néfastes : augmentation de l'esclavage, de la guerre et de la destruction. :

Durant ce siècle, la race humaine fait face, une fois encore, au règne virulent de l’État ; l’État désormais armé du pouvoir créateur de l’homme, confisqué et perverti à ses propres fins.

Qu’est-ce qu’une société libre finalement ? C’est une société sans monopole. Dans son ouvrage de philosophie politique, Ethique de la liberté (1982), Rothbard répond : « une société dans laquelle il n’existe aucune possibilité légale d’agression coercitive contre la personne ou la propriété d’un individu. ». C’est pourquoi, selon lui, la philosophie politique, qui doit définir les principes d’une société juste, se réduit à une et une seule question : « Qui est légitimement propriétaire de quoi ? »

Pour Rothbard, l'ordre social peut régner s’il est le produit de la généralisation des procédures contractuelles de libre-échange des droits de propriété, en privatisant toutes les activités économiques et même régaliennes (banque centrale, tribunaux) et en recourant à la concurrence entre agences de protection.

Et il ajoute :

On a maintenant tâté de toutes les variantes de l’étatisme et elles ont toutes échoué. Partout dans le monde occidental au début du 20ème siècle les chefs d’entreprise, les politiciens et intellectuels s’étaient mis à appeler de leurs vœux un “nouveau” système d’économie mixte, de domination étatique, à la place du laissez-faire relatif du siècle précédent. De nouvelles panacées, attrayantes à première vue, comme le socialisme, l’Etat corporatiste, l’Etat-Providence-Gendarme du monde, etc. ont été essayées et toutes ont manifestement échoué. Les argumentaires en faveur du socialisme et de la planification étatique apparaissent maintenant comme des plaidoyers pour un système vieilli, épuisé et raté. Que reste-t-il à essayer sinon la liberté ?

(Ethique de la liberté)

Les origines de la liberté : l’Antiquité

L’invention de la rationalité critique par les Grecs

L'expérience de la démocratie athénienne a marqué durablement l'histoire de la pensée politique et continue d'inspirer les idéaux de démocratie et de participation citoyenne dans le monde d'aujourd'hui.

Or la démocratie athénienne se caractérisait par un vif débat public sur les affaires de la cité, qui se tenait principalement sur l'agora, la place du marché. Ce mode de fonctionnement, fondé sur la raison et la discussion critique, tranchait nettement avec les pratiques antérieures où les lois et les coutumes étaient considérées comme sacrées et immuables, léguées par les ancêtres et protégées par les dieux.

La naissance de la politique avec la cité

La démocratie athénienne représente une rupture majeure avec les traditions passées. En effet, dans les sociétés antérieures, il ne peut pas y avoir de « politique » au sens d’une discussion sur les règles sociales, puisque celles-ci sont imposées de manière transcendante par le mythe.

L’historien Jean-Pierre Vernant écrit :

L'apparition de la polis constitue, dans l'histoire de la pensée grecque, un événement décisif. Certes, sur le plan intellectuel comme dans le domaine des institutions, il ne portera toutes ses conséquences qu'à terme ; la polis connaîtra des étapes multiples, des formes variées. Cependant, dès son avènement, qu'on peut situer entre le VIIIe et le VIIe siècle, elle marque un commencement, une véritable invention ; par elle, la vie sociale et les relations entre les hommes prennent une forme neuve, dont les Grecs sentiront pleinement l'originalité. (…) Ce qu'implique le système de la polis, c'est d'abord une extraordinaire prééminence de la parole sur tous les autres instruments du pouvoir. Elle devient l'outil politique par excellence, la clé de toute autorité dans l'État, le moyen de commandement et de domination sur autrui. (…) Un second trait de la polis est le caractère de pleine publicité donnée aux manifestations les plus importantes de la vie sociale. On peut même dire que la polis existe dans la mesure seulement où s'est dégagé un domaine public, aux deux sens, différents, mais solidaires, du terme : un secteur d'intérêt commun, s'opposant aux affaires privées ; des pratiques ouvertes, établies au grand jour, s'opposant à des procédures secrètes. (…) Désormais la discussion, l'argumentation, la polémique deviennent les règles du jeu intellectuel, comme du jeu politique. Le contrôle constant de la communauté s'exerce sur les créations de l'esprit comme sur les magistratures de l'Etat.

(Jean Pierre Vernant, Les origines de la pensée grecque, Paris, P.U.F, 1962)

Le mot grec « polis » qui va donner « politique » en français, signifie la cité. Quand Aristote écrit que « l’homme est par nature un animal politique », cela ne veut pas dire qu’il est fait pour le pouvoir. Il entend par politique la faculté qu’ont les hommes de délibérer sur la place publique pour déterminer le juste et l’injuste.

Cette nouveauté repose sur la distinction fondamentale entre deux termes de la langue grecque, « phusis » et « nomos » qui désignent deux types de lois :

- Phusis est la loi de la nature (qui donne le mot « physique » en français).

- Nomos est la loi humaine (terme qu’on retrouve dans le mot « autonomie » qui signifie « obéir à sa propre loi »).

La Cité émerge avec l’idée que la loi (nomos) est d’origine humaine, qu’elle peut être modifiée librement par l’homme, contrairement à la nature, et peut s’appliquer à tous. Les Grecs prennent alors conscience de l’autonomie de l’ordre social et politique par rapport à l’ordre naturel.

C’est l’apparition de la politique : la discussion permanente sur les règles mêmes de la vie sociale. Désormais, les problèmes seront résolus par une action concertée et non par un ordre sacral immuable.

Et Jean-Pierre Vernant ajoute :

La raison grecque, c'est celle qui de façon positive, réfléchie, méthodique, permet d'agir sur les hommes, non de transformer la nature. Dans ses limites comme dans ses innovations, elle est fille de la cité.

L’idée de liberté sous la loi

L’harmonie sociale n’est pas produite par l’action intentionnelle des dieux, mais par l’obéissance de tous les citoyens à une même loi impersonnelle. Le pouvoir n’est plus l’affaire des prêtres, il est devenu l’affaire de tous. Ainsi émerge la notion d’égalité devant la loi : « isonomia », mais aussi la rhétorique. La maîtrise de la parole était essentielle pour convaincre ses concitoyens dans les assemblées et les tribunaux.

Pour Aristote, la tyrannie c’est l’obéissance à un homme et la liberté c’est l’obéissance à la loi. On lui attribue cette citation :

Vouloir le règne de la loi, c’est vouloir le règne exclusif de la raison. Vouloir au contraire le règne d’un homme, c’est y ajouter celui d’une bête sauvage, car le désir et la colère faussent le jugement des gouvernants, fussent-ils les meilleurs des hommes.

Selon lui, les lois, étant impersonnelles et permanentes, permettent de garantir la justice et l'égalité pour tous les citoyens.

Cicéron, célèbre orateur et philosophe romain du 1er siècle avant J.-C., a repris cette idée : « Nous sommes esclaves des lois pour pouvoir être libres » (De Republica, Livre III, chapitre 13). Dans ce passage, Cicéron développe un argumentaire en faveur d'une république gouvernée par les lois, plutôt que par un homme ou un petit groupe d'hommes.

L’idée de république est une idée qui vient de la philosophie grecque. Elle a même souvent été opposée à la démocratie, jugée trop risquée. Platon a intitulé son livre principal de philosophie politique : La République et il juge très sévèrement la démocratie. Quand le peuple gouverne, il risque fort d’imposer la loi de ses désirs et de confondre le bien avec l’agréable. D’où la mort tragique de Socrate, condamné à mort par un jury populaire, manipulé par les sophistes. Platon en a tiré toutes les leçons.

Aristote reprendra le terme de république pour désigner la constitution juste, celle qui vise l’intérêt commun et traite les citoyens comme des hommes libres. Un véritable régime de liberté est un régime où la loi est générale, égale pour tous, anonyme, et non un commandement personnel.

On retrouvera également l’idée de liberté sous la loi dans le vocable anglo-saxon de « Rule of Law ».

La liberté politique

On peut affirmer que les Grecs ont inventé le concept de liberté politique, par opposition à la domination tyrannique. Les Grecs de cette époque considéraient que l’esclavage était une institution naturelle et que les esclaves n’avaient pas le même statut que les citoyens. Cela peut sembler contradictoire avec l’idée de liberté, mais pour eux la liberté était liée à la citoyenneté et non à l’absence d’esclavage.

Hérodote, dans Historia et Eschyle dans sa tragédie Les Perses, illustrent avec brio le contraste entre la monarchie absolue et tyrannique de Xerxès et l'esprit de liberté des Grecs. Ce peuple, caractérisé par l'absence de maîtres et le refus de se soumettre à l'esclavage par des barbares, si nombreux soient-ils, trouve sa force dans la loi, le « nomos », son véritable maître qui garantit sa liberté. Et cette loi émane de la volonté de tous.

Selon Jacqueline de Romilly :

Les Grecs eux-mêmes semblent avoir mesuré cette originalité et en avoir pris conscience au début du Ve siècle, dans le choc qui les opposa aux envahisseurs perses. Et le premier fait qui les frappa alors fut qu’il existait entre eux et leurs adversaires, une différence politique, qui commandait tout le reste. Les Perses obéissaient à un souverain absolu, qui était leur maître, qu’ils craignaient, et devant lequel ils se prosternaient : ces usages n’avaient pas cours en Grèce. On trouve un étonnant dialogue qui, dans Hérodote, oppose Xerxès à un ancien roi de Sparte. Ce roi annonce à Xerxès que les Grecs ne lui cèderont pas car la Grèce lutte toujours contre un asservissement à un maître. Elle se battra, quel que soit le nombre de ses adversaires. Car, si les Grec sont libres, « ils ne sont pas libres en tout : ils ont un maître, la loi, qu’ils redoutent encore bien plus que tes sujets ne te craignent.

(La Grèce Antique à la découverte de la liberté, Paris, Editions de Fallois, 1989)

Hérodote est convaincu qu’un peuple d’hommes libres est un peuple qui obéit à une loi et non à maître, comme dans l’empire Perse ou un seul homme est libre et tous les autres sont esclaves. C’est vrai pour Athènes, une démocratie, mais c’est vrai aussi pour Sparte. Le roi ne crée par la loi, il n’impose pas sa volonté. Il veille au respect de la loi, il est à son service et il meurt, s’il le faut, pour la défendre.

La quête de vérité et le pluralisme

Se dégageant de la pensée mythologique, Thalès, Anaximandre, Anaximène, puis plus tard Démocrite et Empédocle, ont été les premiers à chercher à comprendre la phusis (nature) par la raison et non par des entités surnaturelles.

Le principe fondamental posé par ces premiers philosophes présocratiques est que les éléments du kosmos (l’univers) tiennent en place parce qu’ils sont tous également soumis à une même « loi de la nature » (phusis) que l’on peut énoncer de manière universelle et nécessaire. L’univers est rationnel, il constitue un ensemble structuré, que l’homme peut découvrir avec sa raison (le « logos » par opposition au « mutos », le mythe).

D’après Karl Popper, on doit aux philosophes de la Grèce antique, en particulier aux présocratiques, l’invention du rationalisme critique, c’est-à-dire la tradition occidentale de la discussion critique, source de la pensée scientifique et du pluralisme. Il s’en explique dans un chapitre de Conjectures et Réfutations intitulé « Retour aux présocratiques » :

Quant aux premiers indices de l’existence d’une attitude critique, d’une liberté de pensée nouvelles, c’est dans la critique de Thalès par Anaximandre qu’ils apparaissent. Il y a là un phénomène tout à fait singulier, le penseur qu’Anaximandre critique est son maître, son compatriote, l’un des Sept Sages, celui qui a fondé l’École ionienne. D’après la tradition, Anaximandre n’avait que quatorze ans de moins que Thalès, et il a vraisemblablement formulé ses critiques et exposé ses conceptions nouvelles du vivant de son maître (ils sont morts, semble-t-il, à quelques années d’intervalle). Or, on ne découvre dans les sources aucune trace de dissension, de querelle ni de schisme.

Ces éléments indiquent, selon lui, que c’est Thalès qui est à l’origine de cette tradition de liberté nouvelle, fondée sur une relation originale entre maître et disciple. Thalès a su tolérer la critique et, plus encore, il a fondé la tradition prescrivant d’y faire droit. Popper identifie là une rupture par rapport à la tradition dogmatique, qui n’autorise qu’une seule doctrine d’école, afin de lui substituer le pluralisme et le faillibilisme.

Nos tentatives pour saisir et découvrir la vérité ne présentent pas un caractère définitif mais sont susceptibles de perfectionnement, notre savoir, notre corps de doctrine sont de nature conjecturale, ils sont faits de suppositions, d’hypothèses, et non de vérités certaines et dernières.

Les seuls moyens dont nous disposons pour approcher la vérité sont la critique et la discussion. De la Grèce antique provient donc cette tradition:

Qui consiste à formuler des conjectures hardies et à exercer la libre critique, tradition qui a été à l’origine de la démarche rationnelle et scientifique et, partant, de cette culture occidentale qui est la nôtre et la seule qui soit fondée sur la science même si, de toute évidence, ce n’est pas là son seul fondement.

L’invention du droit par les romains

L’empire romain était une vaste entité cosmopolite. A son apogée, vers 117 après J.-C., il était un immense État pluriethnique et plurilingue :

- À l'ouest, il s'étendait de la Grande-Bretagne (actuelle Angleterre) à l'Espagne, en passant par la Gaule (actuelle France) et le nord de l'Afrique.

- Au nord, il atteignait le Rhin et le Danube, englobant des parties de l'Allemagne, des Pays-Bas, de la Suisse, de l'Autriche, de la Hongrie, de la Roumanie et de la Bulgarie.

- Au sud, il bordait la mer Méditerranée, incluant l'Italie, la Grèce, les Balkans, l'Asie Mineure (actuelle Turquie), la Syrie, le Liban, la Palestine, l'Égypte et la Cyrénaïque (partie de l'actuelle Libye).

- À l'est, il s'étendait jusqu'en Mésopotamie (actuel Irak) et en Arménie.

Dès lors, les romains ont poussé très loin l’élaboration du droit contrairement aux grecs qui vivaient dans de petites cités ethniquement homogènes. Sous la république romaine, on trouve déjà une protection juridique de la propriété et des droits individuels.

En effet, le droit a pour fonction de rendre possible la cohabitation pacifique et l’échange entre les hommes, en délimitant les frontières du « mien » et du « tien ».

La propriété privée a pris une nouvelle dimension dans la civilisation romaine qu’elle n’avait pas connue auparavant, même dans la civilisation grecque.

Le droit romain deviendra le socle de tous les droits occidentaux modernes au cours du Moyen-Âge et jusqu’à nos jours.

La protection des droits individuels

Enfin le droit romain accordait une grande importance aux droits et aux libertés des individus, et les citoyens romains étaient fiers de leur statut de citoyen. La Loi des Douze Tables (450 av. J.-C.) a constitué le premier corpus de lois écrites et accessibles à tous les citoyens romains, patriciens comme plébéiens. Cette codification a permis de clarifier et d'uniformiser le droit, qui était auparavant dispersé et souvent coutumier, garantissant un certain niveau de transparence dans l'application du droit de se marier, d’acheter, de vendre etc.

Cette loi correspond de façon étonnante aux droits naturels fondamentaux tels que théorisés par John Locke deux mille ans plus tard. Elle permet une protection des droits individuels contre l'arbitraire et les abus de pouvoir.

Certes, les femmes, les esclaves et les étrangers étaient encore exclus de la pleine protection de la loi. Néanmoins, la Loi des Douze Tables a constitué un progrès important et une base pour le développement ultérieur de droits individuels étendus à tous.

La Loi des Douze Tables accorde notamment une importance particulière aux droits de propriété :

- Elle définit les différents types de propriété (foncière, mobilière, etc.)

- Elle décompose la propriété en usus (droit d’usage), fructus (droit de percevoir les fruits) et abusus (droit d’aliéner)

- Elle précise les conditions d'acquisition, de transmission et de protection de ces biens.

En résumé, elle contribue à sécuriser les transactions et à protéger les individus contre les expropriations arbitraires, avec la possibilité de recours en cas de litige.

La naissance de l’humanisme et de la vie privée

Ce que l’on est dépend de ce que l’on a. L’être n’est pas si indépendant de l’avoir qu’on le dit parfois car ce qu’on possède nous distingue de ce que possède autrui. Et notre vie nous appartient, nous possédons d’abord nos facultés, notre corps avant de posséder des biens matériels.

Dans la société romaine, chacun peut se différencier de plus en plus d’autrui et devenir ainsi acteur de sa propre vie. L’homme joue désormais un rôle singulier et Cicéron utilise le mot de « persona » pour le désigner. La "persona" était un masque porté par les acteurs romains, mais elle désignait également la personnalité juridique et sociale d'un individu. La notion de persona impliquait que les individus étaient des entités distinctes avec leurs propres droits et responsabilités. La notion de personne humaine individuelle (l’ego) avec sa vie intérieure et son destin singulier est née, elle se développera avec le christianisme.

De plus, la littérature et la philosophie romaines contiennent de nombreux exemples de réflexions sur la nature de l'individu, le bonheur, la sagesse et la vie en société.

Sénèque et la vie heureuse

Un modèle d’équilibre dans la pensée est Sénèque, philosophe stoïcien romain qui a écrit sur l'importance de la vertu, de la raison et du contrôle de soi. Contemporain de Jésus, il fut à la fois précepteur de Néron, riche banquier et célèbre écrivain romain.

Le Traité de la Vie Heureuse (De Vita Beata) est un plaidoyer pour la morale stoïcienne. Le bonheur, dit Sénèque, « c'est une âme libre [...] inaccessible à la crainte [...] pour qui le mal unique est l'indignité morale ». Disciple de Socrate, le sage stoïcien ne craint pas le mal physique, la mort ou même le fait de subir l’injustice. Pour lui, le seul mal, c’est le mal moral. Par conséquent le souverain bien réside dans la vertu.

Pour autant, le plaisir n’est pas incompatible avec la vertu :

Les anciens ont prescrit de vivre la vie la meilleure et non la plus agréable, de telle sorte que le plaisir soit non pas le guide de la volonté droite, mais son compagnon de route.

C’est pourquoi, le sage ne rejette pas les dons de la fortune :

Il n'aime pas les richesses, il les préfère ; il ne les accueille pas dans son cœur, mais dans sa maison ; il ne rejette pas celle qu'il possède, il les domine et veut qu'elles fournissent à sa vertu une plus ample matière.

Sénèque va plus loin encore. Les richesses sont pour le sage l’occasion et le moyen d’exercer la vertu :

Dans la pauvreté [...] il n'y a qu'un genre de vertu : ne pas fléchir ni se laisser déprimer ; au milieu des richesses, la tempérance, la libéralité, le discernement, l'économie, la magnificence ont le champ libre.

La notion de loi supérieure

L’expression « droits de l’Homme », à laquelle se rallient beaucoup de juristes, souscrit implicitement à l’idée d’une loi supérieure car elle vise les droits liés avant toute législation positive à l’humanité même de l’Homme. Sans cette norme morale supérieure, il n’y aurait plus d’instance critique capable d’interpréter et de mettre en question l’ordre juridique.

Cette idée rappelle que le Prince (tout comme les chefs politiques) ne dispose pas de la justice elle-même mais qu’il est lui-même soumis à une loi qui le dépasse et doit réguler son jugement.

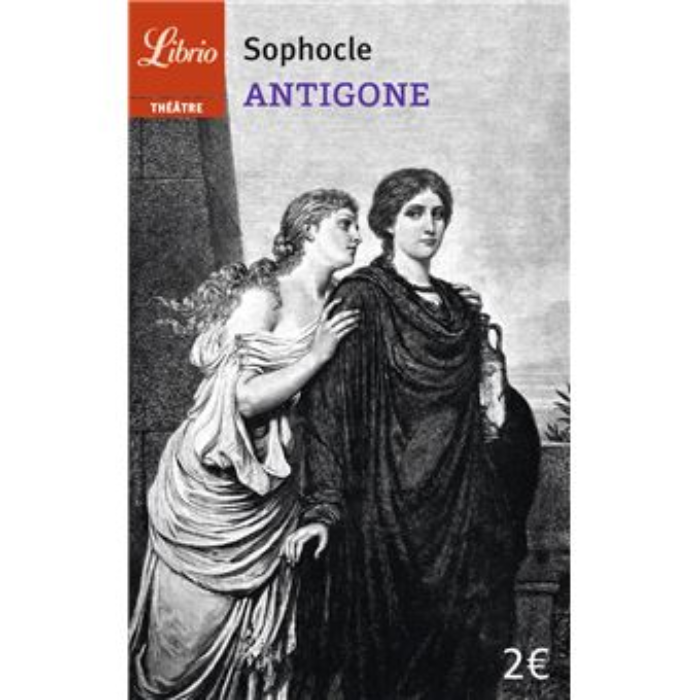

C’est ce que les philosophes de l’Antiquité et particulièrement les romains comme Cicéron ou les stoïciens ont appelé le droit naturel. On en trouve les origines dans la pensée grecque, chez Sophocle et Aristote.

Aristote distingue une justice naturelle et une justice légale. La justice naturelle est ce qui est universellement valide, en tout lieu et en tout temps. C’est une loi non écrite, connue par la raison. La justice légale est ce qui est en soi indifférent mais qui s’impose à tous par suite d’un choix conventionnel et qui est écrit dans un texte juridique. Autrement dit, on distingue un droit naturel et un droit positif.

Le dramaturge Sophocle, dans sa pièce Antigone, met en scène un conflit entre la loi divine et la loi humaine. Antigone refuse d'obéir au décret du roi Créon qui interdit l'inhumation de son frère, arguant que les lois divines, immuables et supérieures, priment sur les lois humaines.

Quand Antigone désobéit à Créon, elle s’oppose au droit positif pour obéir à sa conscience morale et religieuse. S’il n’y a que le droit positif, dit Aristote, Créon a toujours raison, même quand il a tort. Mais si nous maintenons l’idée régulatrice d’un droit naturel ou divin, Antigone peut se dresser le moment venu et invoquer contre une loi injuste, le droit supérieur de la loi non écrite.

Cicéron et le droit naturel

Cicéron a vécu au 1er siècle avant Jésus-Christ et il est considéré comme le plus grand orateur de langue latine sous l’empire romain. C’est aussi un philosophe moral et politique proche des stoïciens. Ses essais ont été lus par les européens instruits durant de nombreux siècles.

Dans son traité Des Lois (De Legibus), il réfléchit au fondement du droit. Selon lui, le droit positif, l’ensemble des conventions ou des lois écrites adoptées par une société, ne saurait fonder une justice digne de ce nom. Il existe une justice naturelle, inscrite dans la raison humaine : « le droit a un fondement dans la nature même ». Dire que le juste et l'injuste sont le résultat d'une convention revient à dire que la vérité se décrète. Or la vérité ne se décrète pas, fut-ce à la majorité, elle guide nos jugements.

Cicéron rejette aussi l’utilité comme fondement du droit. En effet écrit-il :

Si la justice est l'obéissance aux lois écrites et aux institutions des peuples et si, comme le disent ceux qui le soutiennent, l'utilité est la mesure de toutes choses, il méprisera et enfreindra les lois, celui qui croira y voir son avantage. Ainsi plus de justice, s'il n'y a pas une nature ouvrière de justice ; si c'est sur l'utilité qu'on la fonde, une autre utilité la renverse. Si donc le droit ne repose pas sur la nature, toutes les vertus disparaissent. Que deviennent en effet la libéralité, l'amour de la patrie, le respect des choses qui doivent nous être sacrées, la volonté de rendre service à autrui, celle de reconnaître le service rendu ? Toutes ces vertus naissent du penchant que nous avons à aimer les hommes, qui est le fondement du droit.

Il existe donc selon lui une justice universelle, inscrite dans la raison et la nature. Cicéron écrit dans le De Republica :

La loi vraie est la droite raison en accord avec la nature ; elle est d’application universelle, invariable et éternelle ; elle invite au devoir par ses commandements et détourne du mauvais chemin par ses interdictions […]. Ni le Sénat ni le peuple n’ont le pouvoir de nous dispenser de lui obéir […]. Elle n’est point autre à Athènes et autre à Rome, point autre aujourd’hui et autre demain. Mais c’est une seule et même loi, éternelle, immuable, qui est en vigueur en tout temps et chez tous les peuples […]. Quiconque n’obéit pas à cette loi se fuit lui-même et méprise sa propre nature d’homme.

Cette loi est supérieure aux législations en vigueur, dès lors, « on ne peut ni l’infirmer par d’autres lois, ni déroger à quelques-uns de ses préceptes, ni l’abroger tout entière », ajoute Cicéron. Le pouvoir politique n'a aucune prise sur elle.

Ni la vérité ni la justice ne se décrètent, fut-ce à la majorité, car sinon elles deviennent l’enjeu de toutes les manipulations. Donc même si le dirigeant est le peuple, il n’est pas en droit de transgresser les principes de la loi naturelle.

En affirmant que le droit ne peut se réduire aux seules lois édictées par le législateur, Cicéron a voulu lutter contre l’arbitraire législatif et proposer une morale politique. Cette idée a eu une influence durable sur la pensée occidentale.

La chute de Rome

Pourquoi Rome a-t-elle déclinée puis finalement chutée ? Beaucoup aiment à penser que l’Empire Romain s’est effondré subitement, sous le coup des invasions barbares. Mais les causes de l’effondrement de l’Empire Romain sont à chercher bien plus en amont, dans l’impérialisme et le dirigisme économique et monétaire.

En 1734, dans ses Considérations sur les causes de la grandeur des Romains et de leur décadence, Montesquieu avait développé une thèse originale et unifiée pour expliquer l’ascension et la chute de la puissance romaine : la liberté gagnée sous la République puis perdue sous l’Empire. A partir du moment où s’étend la domination romaine, se perd la liberté et s’introduit la décadence.

L'Empire romain fut un régime militaire parasite, qui ne pouvait survivre que par un afflux permanent de richesses pillées à l’extérieur, des prisonniers réduits en esclavage et des terres volées.

En effet, l'enrichissement de l'aristocratie romaine ne provenait que du butin des invasions et non d'une quelconque création de valeur. Mais avec la fin des conquêtes et les rendements décroissants des pillages, l’administration dut recourir de plus en plus aux augmentations d’impôts pour satisfaire son besoin de richesses, ce qui entraîna un appauvrissement général de la population de l'Empire.

Du pain et des jeux

Vers 140, l’historien romain Fronto écrivait:

La société romaine est préoccupée principalement par deux choses, ses ressources alimentaires et ses spectacles.

Les combats de gladiateurs, les courses de chars et les représentations théâtrales, souvent gratuits, attiraient des foules immenses et permettaient aux élites de gagner la faveur du peuple. Le pouvoir fournissait des jeux à ses citoyens, mais aussi du blé, du pain, du porc et de l’huile d’olive. Cette stratégie servait de stratégie politique pour apaiser les tensions sociales, détourner l'attention des problèmes économiques et renforcer le pouvoir des empereurs.

Sous le règne de l’empereur Antonin le Pieux (de 138 à 161), la bureaucratie romaine atteignit des proportions gigantesques.

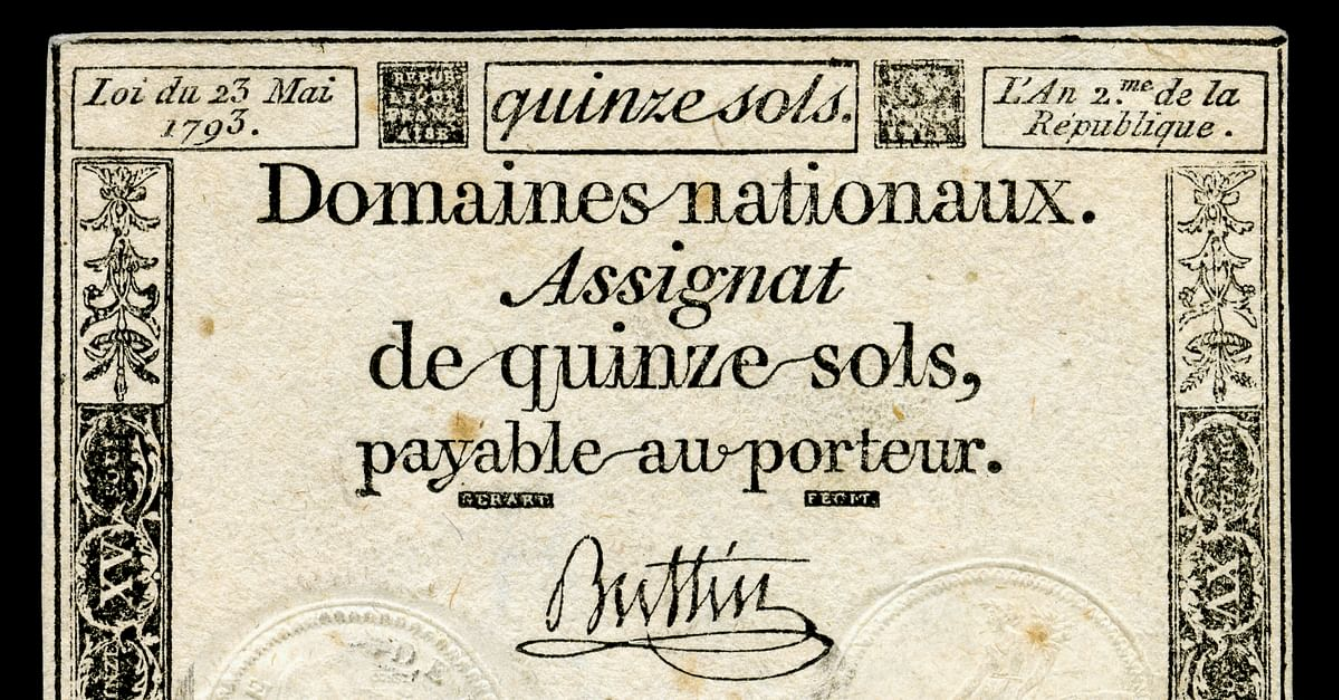

Mais comme les revenus des impôts ne suffisaient pas à financer l'administration et les garnisons, les empereurs commencèrent à émettre de plus en plus de monnaie en réduisant la quantité d'argent dans chaque pièce.

Le Denarius, la monnaie principale de Rome, vit sa teneur en argent passer de 100% à 0,5% entre 235 et 284 après JC. Avec la dévaluation de la monnaie, les prix augmentèrent de manière incontrôlable, entraînant une baisse de la consommation, du commerce et de la confiance.

La chute de l’Empire Romain fut un processus lent, directement relié à la faillite d’un système monétaire corrompu. L’hyperinflation qui en découla fit chuter l’économie et fit perdre la confiance du peuple dans la monnaie.

Puis l'instabilité politique s’est ajoutée à l’instabilité économique, avec plus de 50 empereurs différents sur le trône en 50 ans.

Le contrôle des prix

Un exemple classique d’interventionnisme a vu le jour à Rome lorsque l’empereur Dioclétien a voulu bloquer les prix. L'interventionnisme se définit comme l'action d’un pouvoir qui va au-delà de son rôle de maintien de l'ordre et de protection des citoyens. Il s'agit d'une tentative de contrôle du marché, visant à modifier les prix, les salaires, les taux d'intérêt et les profits.

Les émissions monétaires à répétition par les empereurs successifs pour faire face à l'augmentation des dépenses militaires, avaient provoqué une flambée des prix. En 301 Dioclétien proclame l’édit du Maximum pour tenter de les plafonner. C’est un échec.

Ludwig von Mises décrit cet épisode qui illustre bien les effets néfastes de l'interventionnisme :

L'empereur romain Dioclétien, (est) bien connu pour avoir été le dernier empereur romain qui ait persécuté les Chrétiens. Les empereurs romains, dans la seconde partie du troisième siècle ne disposaient que d'une seule méthode financière, qui était de falsifier la monnaie. Dans ces âges primitifs, avant l'invention de la presse à imprimer, l'inflation elle-même était primitive, pour ainsi dire. Elle comportait une fraude au niveau de la frappe des pièces, en particulier de l'argent, jusqu'à ce que la couleur de l'alliage en soit changée et le poids considérablement réduit. Le résultat de cet avilissement des monnaies joint à l'augmentation corrélative de la circulation fut une hausse des prix, suivie par un édit de contrôle des prix. Et les empereurs romains n'y allaient pas de main morte pour faire appliquer les lois ; ils ne considéraient pas que la mort fût une peine trop lourde pour un homme qui avait demandé un prix trop élevé. Ils firent respecter le contrôle des prix, mais en conséquence ils firent crouler la société. Cela finit par la désintégration de l'empire romain, et celle aussi de la division du travail.

(Politique économique, Réflexion pour aujourd’hui et pour demain)

Du libéralisme au socialisme

Dans le sillage de Montesquieu, Philippe Fabry démontre que Rome a connu une trajectoire qui va du libéralisme au socialisme. Philippe Fabry est historien du droit, des institutions et des idées politiques. Il a enseigné à l’Université Toulouse 1 Capitole et il est l’auteur de plusieurs livres dont Rome, du libéralisme au socialisme, 2014.

Rome fut elle la plus grande puissance libérale du monde antique ? Sombra-t-elle ensuite dans une forme de socialisme ? Définissons d’abord les termes :

Libéralisme : la confiance dans l’action des individus, produisant un ordre spontané, juste puisque résultant de leurs interactions volontaires, par le libre jeu du marché et le respect de leurs droits inaliénables.

Socialisme : l’organisation par l’État de la société considérée comme un tout, au moyen de la planification de la production et de la consommation.

La thèse du livre de Philippe Fabry est que « la chute de l’Empire romain est la conséquence de l’impasse dans laquelle le socialisme impérial avait conduit le monde antique ». C’est le dirigisme de l’État impérial romain qui a conduit à son effondrement.

La République romaine, qui fut la plus grande puissance libérale du monde antique, a duré de 510 avant J.-C. à 23 avant J.-C., soit près de 500 ans. Mais progressivement, la collégialité civique qui caractérisait la République romaine a disparu au profit d’un pouvoir personnel incarné par des empereurs qui adoptèrent le style de gouvernement des potentats orientaux de l'Égypte et de la Perse antique.

Rompant avec une politique extérieure jusque-là modérée, Rome soumis soudainement par la guerre des populations immenses qui fournirent des flots d’esclaves aux riches investisseurs romains, ruinant les classes moyennes. La population romaine exigea en retour de plus en plus de subventions.

Aux premiers temps de sa grandeur, chaque Romain se considérait lui-même comme la principale source de ses revenus. Ce qu’il pouvait acquérir volontairement sur le marché, était la source de son gagne-pain. Le déclin de Rome a commencé quand un grand nombre de citoyens ont découvert une autre source de revenus : le processus politique ou l'État redistributif.

Les Romains ont alors abandonné la liberté et la responsabilité personnelle contre des promesses de privilèges et de richesses distribuées directement par le gouvernement. Les citoyens adoptèrent l’idée qu’il était plus avantageux d’obtenir un revenu par des moyens politiques plutôt que par le travail.

Philippe Fabry résume:

les faiblesses observées du système impérial […] sont celles de tous les régimes totalitaires »_ : _« Priorité absolue donnée au maintien du système en place, inefficacité dans la production économique, corruption, clientélisme.

Et il ajoute :

Au total la vie économique, politique, artistique, religieuse sous l’Empire romain au IVe siècle devait ressembler assez fortement à ce qu’elle était sous Brejnev en URSS (et dans les pires moments sous Staline) ou à ce qu’elle peut être aujourd’hui en Corée du Nord : toute la population du monde romain était enrégimentée par le socialisme impérial et en subissait, directement ou indirectement, les effets.

Les origines de la liberté : le Moyen-Âge

L’affirmation de la liberté humaine

L’idée chrétienne de la liberté s’est développée dans la théologie médiévale de Saint Augustin au IVe siècle, à Saint Thomas d’Aquin au XIIIe siècle. Quelle est cette idée ?

La liberté est impliquée dans l’idée de péché

D'emblée, le christianisme enseigne que le péché est une affaire personnelle, qu'il n'est pas inhérent au groupe, mais que chaque individu doit avoir la responsabilité de son propre salut. « Dieu a conféré à sa créature, avec le libre arbitre, la capacité de mal agir, et par-là même, la responsabilité du péché » affirme Saint Augustin dans son traité sur le libre arbitre De Libero Arbitrio.

Pas de péché sans liberté. Certes, le Dieu chrétien est un juge qui récompense la « vertu » et punit le « péché ». Mais cette conception de Dieu est justement incompatible avec le fatalisme car l’homme ne pourrait pas être coupable et faire son mea culpa s’il n’était pas d’abord libre de déterminer lui-même son comportement. Reconnaître sa faute morale, sa culpabilité, c’est reconnaître qu’on aurait pu agir autrement.

D’où vient que nous agissons mal ? demande Saint Augustin. Si je ne me trompe, l’argumentation a montré que nous agissons ainsi par le libre arbitre de la volonté. Mais ce libre arbitre auquel nous devons notre faculté de pécher, nous en sommes convaincus, je me demande si celui qui nous a créés a bien fait de nous le donner. Il semble, en effet, que nous n’aurions pas été exposés à pécher si nous en avions été privés ; mais il est à craindre que, de cette façon, Dieu aussi passe pour l’auteur de nos mauvaises actions. (De libero arbitrio, I, 16, 35.)

Si Dieu a voulu que l’homme puisse agir mal, n’est-il pas alors indirectement responsable du mal ? Pourquoi Dieu a-t-il voulu la possibilité du mal ? Saint Augustin répond :

la volonté libre sans laquelle personne ne peut bien vivre, tu dois reconnaître et qu’elle est un bien, et qu’elle est un don de Dieu, et qu’il faut condamner ceux qui mésusent de ce bien plutôt que de dire de celui qui l’a donné qu’il n’aurait pas dû le donner.

La réponse de S. Augustin au problème consiste à dire que Dieu est responsable de la possibilité du mal mais non de sa réalisation. Il veut la possibilité du mal car cette possibilité est nécessaire à la liberté sans laquelle il n’y a pas de responsabilité c’est-à-dire d’accès à la dignité de la vie morale.

Mais la réalisation du mal moral est l’œuvre de l’homme, qui fait un mauvais usage de sa liberté et non de Dieu qui veut que l’homme choisisse le bien.

En résumé, la liberté est un bien car elle permet de s’ordonner au bien et à Dieu qui est le bien absolu mais elle implique nécessairement et simultanément la possibilité de choisir le mal et de rejeter Dieu.

Dieu ne fait pas le bien à notre place

Dans la théologie médiévale, la providence n'est pas une intervention permanente de Dieu dans la vie des hommes, comme si Dieu agissait à notre place et sans notre consentement. Au contraire, Dieu donne à chaque créature, selon sa nature, des facultés lui permettant de subvenir elle-même à ses besoins et atteindre ainsi son plein développement. Dieu ne fait pas le bien de la créature à sa place.

Et plus on s'élève dans l'échelle des êtres, du minéral à l'homme, plus Dieu délègue à sa créature le pouvoir d’agir elle-même. Il confie à l'homme la liberté de se gouverner lui-même et de gouverner le monde avec sa raison, selon la vertu de prudence.

Ainsi, Saint Thomas écrit (Somme contre les Gentils, III, 69 et 122) :

Retirer à la perfection des créatures, c'est retirer à la perfection du pouvoir divin (...) Dieu n'est offensé par nous que du fait que nous agissons contre notre propre bien.

La Providence nous donne donc les moyens d'être à nous même notre propre providence. Et il ajoute :

Un homme peut diriger et gouverner ses actions. Par conséquent la créature rationnelle participe de la divine providence non seulement en étant gouverné mais également en gouvernant.

Pour que l’homme fasse le meilleur usage possible de sa liberté, Dieu lui donne un outil qui est sa raison et un mode d’emploi pour l’éclairer qui est la loi naturelle.

La loi naturelle s’exprime en nous par des inclinations telles que l’amour de la vérité, l’obéissance à la raison ou la fameuse règle d’or : « Ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas subir ». Ces inclinations sont selon lui innées. En effet, écrit Saint Thomas, « il faut considérer que le juste naturel est ce vers quoi la nature de l'homme l'incline ».

Toutefois, cette lumière intérieure ne suffit pas pour bien agir. L’élaboration de normes concrètes d’action et leur application à des situations particulières est nécessaire. Il revient alors aux juristes de définir ces normes, en accord avec la loi naturelle : ce sont les lois humaines. Mais la loi naturelle est supérieure à la loi humaine et elle s’impose universellement, y compris aux Princes.

Selon Saint Thomas :

Par la connaissance de la loi naturelle, l'homme accède directement à l'ordre commun de la raison, avant et au-dessus de l'ordre politique auquel il appartient en tant que citoyen d'une société particulière.

Il existe donc un droit antérieur à la formation de l'État, un ensemble de principes généraux que la raison peut énoncer en étudiant la nature de l'homme telle que Dieu l'a créée. Ce droit s'impose au monarque, au pouvoir, qui doit dès lors le respecter. Et les lois édictées par l'autorité politique n’ont force obligatoire que selon leur conformité au droit naturel.

Raison et foi : une concurrence ouverte

Au Moyen Âge, la raison et la foi sont en concurrence pour l'accès à la vérité. A la suite d’Abélard et d’Albert Le Grand, Thomas d’Aquin, au XIIIe siècle, choisit de défendre les droits de la raison et son autonomie par rapport à la foi.

Il emprunte à la pensée d'Aristote l'idée d'un ordre naturel autonome, indépendant de l'ordre céleste. Cet ordre naturel est certes transcendé par l'ordre surnaturel, mais il existe cependant à part et lui est antérieur. Il y a donc pour lui deux manières d’accéder à la vérité sur le monde et en particulier sur Dieu :

- D'un côté la raison, qui part de la nature, de l’expérience sensible, qui élabore des idées et parvient par ses raisonnements à des certitudes rationnelles.

- De l'autre, la foi qui part d’une Révélation, c’est-à-dire d’un texte sacré inspiré de Dieu. La démarche est inverse, ce n'est pas le réel ou une caractéristique humaine (la pensée) qui conduit à des certitudes mais ce sont des vérités données d’en haut par Dieu qui vont expliquer le réel.

Comment alors concilier les deux ? Au Moyen Âge, on peut recenser deux traditions d'articulation du rapport raison/foi : le mysticisme et le rationalisme religieux.

La rivalité entre mysticisme et rationalisme religieux

Le mysticisme consiste à exclure la raison de la foi. Celle-ci est absolue, au-delà du raisonnement, et ne doit jamais être soumise à la raison. Si elle contredit la raison, c'est normal, et vouloir faire entrer les vérités révélées dans le cadre de la raison est une hérésie. Dieu est bien au-delà de la raison, autrement dit, il ne sert à rien de chercher à l'expliquer. Dès lors, la philosophie est très mal vue. Dieu serait même au-delà du langage humain : ce serait l'innommable, le Tout Autre. Sa volonté est absolue et arbitraire. Il ne faut donc pas chercher à comprendre pourquoi Dieu a fait ceci ou cela, il suffit d’obéir, c’est la seule attitude qui convienne.

Dans l’islam, on dira aussi qu’il ne faut pas représenter Dieu, lui donner une image. Dans le monde chrétien, un mystique comme Maître Eckhart écrivit notamment dans un Sermon : « Toutes choses ont un pourquoi, mais Dieu n'a pas de pourquoi. » Pour les mystiques, la seule philosophie valable est celle qui vient directement de la Révélation. Tout ce qui ne provient pas d’elle n’est ni vrai ni faux mais dépourvu de toute valeur de vérité.

L'opposée directe de cette pensée est celle qui consiste à dire que seule la raison a raison, et que toute foi est un non-sens. C’est le rationalisme absolu, qui débouche sur l’athéisme. Toutefois, un tel courant n'émerge pas encore au Moyen Âge.